В мире, где память мест и людей складывается как многослойная ткань, есть те, кто умеет читать слои — ридеры. Элиас Марек — картограф пассивных слоёв: осторожный, методичный, привязанный к привычке помечать каждую плату, каждый шрам. Когда он находит аномалию — фрагмент памяти, который не просто хранит прошлое, но рождает альтернативные «отголоски» — его мир рушится. Институт предлагает технологию, обещающую «выравнивание» общественной памяти ради порядка; хранители напирают на ритуал согласия; отголоски требуют имени и права на существование.

«Нити забвения» — история о том, что память нельзя превратить в товар, не заплатив кровью и временем. Роман задаёт вопрос: стоит ли ради спокойствия лишить целые поколения их уроков? Что делать, когда живые становятся носителями чужих утрат, а восстановленные «версии» преобразуют общество? Элиас, Марина, Киран и другие — не герои‑монолиты; их выборы неоднозначны, цена истины — личная и политическая. Книга о швах, которые держат мир, и о том, как легко их можно распустить.

Глава 1. Картограф

Воздух в Картографическом квартале всегда пах дождём, даже когда дождя не было. Это запах шва и бумаги, старых лент, пропитанных чернилами, и крошек памяти, которые рабочие складывали в стеклянные флакончики — как промокашки, впитавшие чужие слёзы. Элиас Марек шёл по узкой арке, держа в руках карту, на которой мелким почерком отмечал свои прошлые работы: каждое имя, каждая дата, маленькая пометка о следе. Его привычка — обводить белый шрам на внутренней стороне запястья — была будто ритуальным проверкой: напоминание, что граница между чтением и втягиванием хрупка.

Клиентка встретила его в помещении, где стены были латаны плащами старых историй. Её голос был ровен, как измерительная шкала: «Мы думаем, что дом не наш. Сын говорит, что раньше здесь жили другие. И я не уверена, кем была моя мать».

Элиас слушал, фиксировал. Он положил ридер — прибор с двумя кольцами и тонким платиновым грифелем — на стол. Устройство создаёт резонансное поле, связывающее нейронную сеть ридера и местный пласт пассивной памяти. Он предпочитал работать аккуратно: слишком резкая настройка сносит тонкие слои.

Первое прикосновение пластом было как ровно выточенный звук — шелест ткани, запах старого мыла, скрип дерева. Внутри его головы, но не глазами, возник угол столовой, маленькая фигура ребёнка у стола, отражение запечатанной ладони в старом зеркале. Образы приходили не как кадры, а как волны: запахи, текстуры, эмоции, которые ложились на нёбо и в грудь. Он сделал несколько записей на голографной панели: «запах: мыло с травами; звук: скрип шиферного кресла; эмоция: смутная тревога, ожидание».

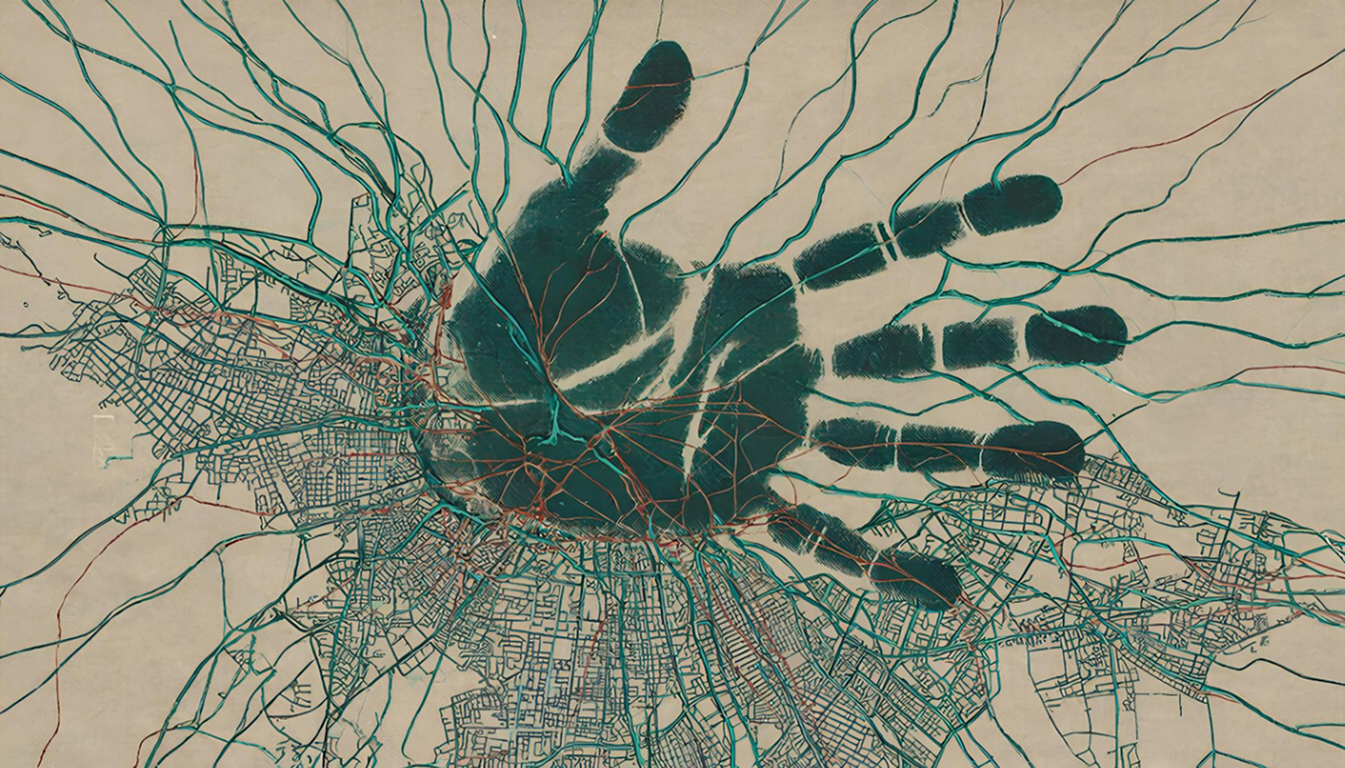

Когда сессия закончилась, он почувствовал лёгкое покалывание на ладони; там оставался узор — тонкая белая пыль, видимая лишь тем, кто знал, как смотреть. Клиентка смотрела на него с благодарностью и новыми сомнениями одновременно: «Теперь я знаю, где кружка лежит», — сказала она, — «но мне кажется, что что‑то в кухне теперь не моё». Элиас вынул из-под куртки маленький стеклянный флакончик и положил в него крошечный осколок, который лежал на столе. Осколок был тёмен внутри — будто держал в себе искру чужой сцены. Он пронумеровал метку на своей карте и, как всегда, лишний раз обвёл шрам на запястье. Картографические привычки — не только труд, но и способ держать порядок в хаосе. Каждая оставленная подпись, каждый снятый слой — всё это в сумме перестраивает город.

За дверью раздался звук — так тихо, что можно было принять его за шепот: ладонь, коснувшаяся стекла. Это было простое, почти детское действие, но звук врезался в память Элиаса. Он вышел на улицу и почувствовал, что город вокруг него — это сеть швов, которые кто-то то и дело распарывает, чтобы посмотреть, что внутри.

Глава 2. Резонанс

Ридер не только регистрировал слои — он вступал с ними в диалог. В правильном ключе пласт не сопротивлялся; он открывался мягко, как книга, прочитанная вслух. Элиас приехал на промышленную площадку, где ему поручили «тупик» — впадину в городской ткани, где события якобы «застряли». Его задача — послушать и, если надо, аккуратно зачистить застрявшие эмоции.

Он включил прибор, лёг на кушетку и позволил резонансу обволочь нервную систему. Слои памяти вскрывались в ароматах и звуках: старая машина с металлическим смехом, запах корицы и печати, звук шагов по потрескавшейся плитке. В одной из сцен возник ребёнок, чей голос врезался в грудь неожиданной нотой — и Элиас почувствовал то, что не должен был чувствовать: горькое, сдавленное чувство утраты, знакомое как след от старой травмы.

Воспоминание

Я видел её, когда был мал. Она стояла на пороге и шептала имя, которого я не мог повторить. В её голосе были старые измерения: как будто она хранила карту, и карту эту передавал ветер. Я пытался прикоснуться, и она отдернула ладонь.

Чтение прошло успешно: он записал паттерны, сделал пометки и отключился. Но когда Элиас встал, он заметил на ладони тонкий белый налёт — микрослед чтения. Он понимал: любой контакт оставляет след, как отпечаток обуви на песке. Эта «плата» — малозаметная, но реальная метка вмешательства.

Глава 3. Цена

Ночь принесла сомнения. В мастерской, где ремонтники памяти делили чай и протоколы, Марина Солер ждала его, скрестив руки. Она была человеком, который всегда видел цену раньше других: специалист по этике, бывшая коллега, которая ушла, чтобы работать с коренными хранителями памяти. Её присутствие означало, что разговор станет не только техническим.

«Ты вновь оставил след», — сказала она, не поднимая взгляда. Его ладонь бессознательно сжалась вокруг шрама у запястья.

«Минимально», — ответил он. Но её глаза не приняли это слово. Марина знала: минимально — это лишь слово для того, кто не видит долгосрочного рисунка.

Она провела его в небольшую комнату, где стены были заставлены картами и вырезками. Марина говорила тихо. «Правила просты, Элиас. Не переписывать без согласия. Не брать чужую боль и не выкидывать её в мусор. Шрамы учат, и если вырвать шрам у всех, кто станет учиться?»

Он вспомнил о сестре — её образ всегда был как горячая точка, которую он берёг на внутренней карте. Каждое чтение тянуло за собой невидимую нить: часть его собственной памяти отпускалась, как плата за вход в чужую. В ту ночь он проснулся от сна, где ладонь была отпечатком на зеркале, и вкус на губах был мыльный.

Глава 4. Отголосок

Институт Аурона не спал. Его трубные голоса шли через городские новостные сети, и через несколько дней после инцидента представитель института подошёл к Элиасу. Он был в мраморно‑серой визитке, с выдавленным знаком: обещание порядка. «Мы хотим понять вашу аномалию», — сказал он. «Пилотная зона. Партнёрство». Элиас отказался — институт был слишком велик, чтобы ему доверять без условий.

Тем временем в клинике Института появился Киран Вэйл — «воскрешённый» из архивных слоёв. Его тело было частично реконструировано, но личность значительно состряпана из пассивных слоёв разных людей. Киран говорил мягко, его речь была как колебание струны, он улыбался непредсказуемо. Он пришёл к Элиасу не как заказчик, а как кто-то, кто ищет свой ритм: «Они собрали меня из фрагментов, — сказал он. — Но часть нитей не совпадает».

Элиас не доверял институту, но увидел в Киранe самое опасное и самое трогательное: результат попытки владеть прошлым. Чужая жизнь, собранная из фрагментов, несла отголоски — и эти отголоски начали задавать вопросы о праве на жизнь и идентичность. В комнате, где они разговаривали, под ногами Киранa оставалось пятно — тонкое облако высохшей памяти, распадающееся на пыль.

Глава 5. Глас общественности

Слухи растаяли как печатный дым и снова укоренились: город заговорил о воскрешении. В амфитеатре, где стены были покрыты картами, прошли слушания. Институт обещал «облегчение» через Преобразователь: убрать повторяющиеся травмы, сделать общество устойчивее. Старейшина Нау поднял ткань с вышитой ладонью и сказал: «Память — карта. Вы не имеете права перерисовывать пути».

Элиас выступил тихо: он говорил о шрамах, о том, что они учат и держат в курсе. Его слова были услышаны не сразу, но оставили след. После слушания Институт предложил пилот — три квартала в обмен на контроль. Многие видели в этом надежду; многие — угрозу. Мальчик из витрины снова появился в толпе; на его ладони светился знакомый белый узор. Элиас понял, что следы чтения уже распространяются как сеть.

Глава 6. Швы и узлы

Марина отвела Элиаса к древнему хранителю — Старейшине Нау, чей дом стоял на краю воды, где память местных пляжей хранилась в привязанностях и узлах. Нау держал в ладони ткань с вышитой ладонью — знак договора между племенами и материей.

Ритуалы хранения памяти у его народа были иными: их чтение включало песнь, согласие всего сообщества, шов, который не разрывают без согласия.

Воспоминание

Она пришла ко мне ночью, и я запомнил её запах — смесь лавра и соли. Она положила ладонь на моё плечо и сказала: «Пусть карта ещё не готова». Мы ставили узлы на нитях, чтобы помнить, где пришлось остановиться.

Марина рассказывала о том, что для хранителей память — не архив, а ткань для жизни. Она просила Элиаса подумать о последствиях пилота. Он видел свою собственную цену — во сне ему снилось, как по его ладони пробегает чёрная линия и исчезает имя сестры. Когда они возвращались в город, он не был уверен, что готов упустить даже одну нитку прошлого ради порядка.

Глава 7. Архивная выемка

Архив был вкопан в землю так, будто сама планета согласилась хранить в нём чужие сны. Вход в «Выемку» — широкая ступень террасного типа — вёл в прохладу слоистых залов, где стены были покрыты не просто картами, а плоскостями — тонкими, как лоскуты ткани, выточенными из самой памяти почв и камней. Рабочие называли это место «жировиком истории»: слои друг на друге, каждый с собственной вязкостью и запахом. Элиас прежде бывал здесь по делам — искать углы, где прошлое не стиралось полностью. Сегодня ему предстояло попасть глубже.

С ним шли Марина и Киран. Марина двигалась размеренно, как человек, который изучил каждый узел на тканях памяти. Киран — словно струна, натянутая в другом ключе: он шел легко, улыбаясь так, будто видел библиотеку дней, которых не испытывал. Их пропуск пропустили через ворота; солидные механизмы внизу напевали свое ритмичное «щелк‑шум», и они вошли.

Внутри воздух пах слоем: смесь солёной тины, старого клея и алхимических трав, которые коренные хранители добавляли в пласты, чтобы «заклеить» слишком острые воспоминания. Архив был организован иначе, чем институтские склады: не жестко, а как ткань, где каждый фрагмент проще было сшивать, чем выпарывать. На центральной площадке стоял навесной резонатор — старый прибор, сделанный из бронзы и дерева, который умели настраивать лишь хранители. Его голос был глубоким и протяжным; он не вырезал сцены, а просил их рассказать себя снова.

Старейшина Нау встретил их у входа. Его руки были испещрены старинными линиями — швами, каждый из которых был сделан в момент, когда нужно было сохранить часть общины. Он провёл их к «мёртвому слою» — рубцу, который долго не трогали.

«Здесь лежит то, что вы называете забытым, — проговорил он, — но забытое у нас не пусто; оно заполнено голосами. Вы, ридеры, слышите первые фразы, а остальные остаются без ответа. Вы не можете просто вынуть нить и принести домой». Его взгляд остановился на Киранe: «И ещё — зачем вам воскресить тех, кто не просил?» В голосе не было осуждения, только вопрос, который требовал заботы.

Элиас попытался объяснить: «Люди хотят вернуть тех, кто ушёл. Это естественно. Это не всегда зло». Но Нау хмыкнул: «Желание — не закон. У нас есть ритуалы, которые требуют согласия. Ваш Институт предлагает снять шрам, но не спрашивает у тела, кто должен платить».

Они начали работать: Марина проверяла узлы слоя — её пальцы двигались как игла швеи, ощупывая тонкую структуру. Киран стоял у резонатора и слушал. Когда загрузили пласт в устройство, его лицо изменилось: он будто узнавал ноты, которые его строили. Элиас положил руку на плату, и пласт «заговорил» ему прямо в ладонь. Это был кандидат на реставрацию: мужчина, чья смерть оставила на округе шлейф вины и непроизнесённых слов.

Чтение прошло чисто; но в самом конце, когда они попробовали аккуратно приладить часть слоя обратно, Элиас заметил аномалию: в глубине пласта перемещался не один, а два голоса. Второй был слабее — как эхо в скале — но он проявлялся не как повтор, а как вариант: те же события, но с другим поворотом, с другим решением в строго важный момент. Это не было простым искажением; это была альтернативная ветвь личности — отголосок.

Киран вдруг улыбнулся и сказал так, как будто говорил о дороге, которую недавно прошёл: «Они живут здесь, в промежутках». Элиас почувствовал, как у него на ладони проступает белая пыль. Он понял: архив разговаривает не только фактами. Он хранит вероятности. И именно их, когда их выковыривают, невозможно не унести с собой.

Глава 8. Сборка

Киран оказался более чем свидетельством. Он стал проектом — и одновременно непредсказуемым соучастником. Институт давал ему слово «реабилитация», но Киран в разговоре всё чаще говорил об «отголосках» и о собственных неожиданных побуждениях. «Иногда я просыпаюсь с чужим желанием пить чай в определённом окне, — рассказывал он Элиасу, — и не знаю, кто его хочет: тот, кто был, или тот, кто теперь».

Они начали совместную работу — Киран стал садиться рядом с Элиасом, когда тот читал слои на границе города: его присутствие уменьшало тревожность людей, будто он был напоминанием о том, что жизнь может быть восстановлена. Но это было опасной иллюзией: Кирану действительно были вшиты кусочки судеб — голосов, запахов, жестов — и часть этих фрагментов обрела собственные петли. Иногда Киран начинал говорить вещами, которых у него не было в «документации», и это раздражало протоколистов.

Однажды, в комнате для испытаний, Киран сказал: «Я слышу их шутки», и через минуту у него за спиной материализовалась фигура — тонкий, вязкий отголосок мальчика, который уже умер при пожаре. Фигура не была плотной; она была как машина с недописанным кодом, но ей удалось взять у Элиаса за руку невесомое «спасибо» и издать смех, который резонировал в приборе. Марина резко встала: «Это не игрушка. Это — человек в незавершённости». Она требовала немедленной отчётности.

Киран, казалось, искал себя, и в поиске становился слоем. Он говорил, что ему сняли «память о страхе перед глубиной», и теперь он иногда утопал в лёгкости того, что его сделали ради пользы. «Они вырезали страх, — прошептал он однажды Элиасу, — и дали мне утро без счета. Но я думаю теперь, что часть меня была удерживающим ремнём».

Элиас понимал: попытка собрать личность из слоёв неизбежно оставляет между ними швы, и швы эти не всегда держат. Но Киран начинал проявлять иную опасность: он умел слышать голоса, которые другие не слышали, и отвечать им. Это делало его одновременно ценным свидетелем и возможной точкой утечки.

Глава 9. Торговцы боли

Внизу города, в полосе где улицы пахли маслом и горячим металлом, Лоуренс Фэйр держал лавку «временных облегчений» — коммерческую версию ритуалов памяти. Его табличка висела криво, а внутри — устройства для смягчения шрамов: мягкие фильтры, которые снимали крайнюю остроту воспоминаний за плату. Его клиенты платили хорошую цену, потому что избавление от горечи было востребованным товаром.

Лоуренс пригласил Элиаса на кофе, предлагая контракт: «Ты умеешь читать, — сказал он. — У меня есть клиенты, которым нужна аккуратность. Мы будем платить больше, чем Институт, и меньше, чем тебе придётся потом жалеть». Его улыбка была точной и втягивающей. Его дилемма была проста: коммерция предлагала средства — и он это предлагал как помощь.

Марина предупредила: «Лоуренс продаёт гладкое решение. Его фильтры не спрашивают, кому принадлежит боль. Они просто убирают её». Рута — медицинский техник, знакомая Элиаса — рассказала историю о женщине, у которой исчезла память о сыне после нанесённой «коррекции». После этого женщина не могла назвать его имя, но дом её остался пуст, потому что в нём больше не было задачи, вокруг которой строилась жизнь.

Элиас встретился с женщиной. Она держала фотографию ребёнка и говорила тихо, что теперь ей легче, но в глазах был косвенный упрёк — обманчивая простота стоимости. «Лоуренс предлагает вам легкость за цену, которую вы не видите, — сказала Марина. — Это как сшить шов, не оставив нитки — кажется плотным, но нить просто спрятана, и она в любой момент может лопнуть».

И тут поступил заказ от одной семьи из пилотной зоны Института — просьба «смягчить» воспоминание матери об аварии и вернуть ей покой. Лоуренс предложил крупную оплату; Институт смотрел на пилот как на рекламный образ. Элиас стоял перед выбором: принять задание и получить возможности, или отказаться и сохранить собственную линию жизни. Он взял заказ — и не осознавал, что через него начнёт платить гораздо дороже.

Глава 10. Невроплата

Случайный рид в «тупике» показал цену — но то, что произошло в этой сессии, стал переломным. Элиас вошёл в пласт, опустил ридер и позволил слою развернуться. Его руки знали ритм: мягкое напряжение, точная модуляция, и, когда нужно, отпускание. В пласт вошла матка памяти: деталь за деталью, запах за запахом. Он двигался осторожно.

В середине сессии пласт дал неожиданную «синкопу»: всплеск, который не был частью описания. Это был звук, как будто кто‑то за ними открывал запечатанное окно. Элиас интуитивно отступил, но было поздно: в момент коррекции он почувствовал пустоту в голове — как бы вырванную страницу его собственной биографии. Когда он отключил ридер, первая недостающая деталь осталась незаметной: название кафе, где когда‑то он встречал сестру. Потом — ещё одна строка. К вечеру он не мог вспомнить, как её волосы пахли полынью.

Марина заметила это раньше всех: она проверила его и заявила — это неврологическая утрата, последствие редактирования. Каждый акт переписывания требует платы, и иногда плата берётся не только с тех, кому меняют память, но и с тех, кто вмешивается. Институт утверждал, что их технология «не крадёт» куски персональной истории у инженеров. Но реальность оказалась сложнее: у Элиаса исчезли кусочки сестриного образа.

Воспоминание

Она сидела рядом и смеялась, держа чашку так, что под ней выступали две веснушки. Я подумал тогда, что её смех — это единственное, что могло согреть меня. Я дотронулся до её руки и запомнил эту пустоту, потому что теперь не помню, как выглядела её шея.

Потеря была не тот тип боли, который можно измерить графиком. Это была зияющая брешь в том узоре, который он носил с детства. Он чувствовал в себе вакуум, как если бы часть карты вырезали и положили в коробку. В ответ Институт послал невролога: «Это редкая реакция», — сказал он. «Мы задокументируем». Но в его голосе не было извинения.

Киран пришёл к нему затем, смотря на Элиаса так, будто видел его в новом освещении. «Иногда плату берут у того, кто держал историю в руках слишком долго», — сказал он. «Это цена — дать другим жить». В его глазах было понимание и нечто иное — не вполне объяснимое удовольствие.

Элиас начал понимать, что ридеры — не просто читатели; они платят неврологией. И то, что институт предлагал как услугу, питало систему, которая могла взять больше, чем она обещала вернуть.

Глава 11. Открытый суд

Спор перерос в слушание. На городской площади, где раньше собирались торговцы картами и подростки с навигационными линзами, установили трибуны. Люди стояли плотным полем лиц: кто с надеждой, кто с яростью. Институт прислал адвокатов с бумагами; Хранители — с узлами и тканями; простые семьи — с фотографиями вырванных страниц жизни. Элиас вызвали как свидетеля.

Суд был не столько юридическим, сколько общественным: не просто решение закона, а зеркало морали. Представитель Института говорил об эффективности, о снижении преступности и боли. Его слова скользили по цифрам, как нож по шву. На противоположной стороне старейшины говорили о храме памяти, а матери, потерявшие своих, плакали и просили права на право помнить.

Когда настал черёд Элиаса, он встал и промолчал несколько секунд, проводя пальцем по шраму, как по линейке. «Мы не просто читаем, — сказал он наконец. — Мы становимся носителями. И когда мы оставляем след, он не исчезает. Каждый раз, когда кто‑то получает облегчение, кто‑то платит. Это не только технико‑экономический вопрос. Это вопрос о том, кто имеет право решать, что забыть».

Адвокаты Института задали ему резкие вопросы: «Почему вы продолжаете работать, если это опасно?» — «Потому что кто‑то должен быть мостом», — ответил он. Однако в зале возникла новая тема: документы, обнаруженные журналистами, указывали, что Институт использовал «невроплату» в своих внутренних протоколах — то есть, утраты памяти у ридеров фиксировались и, возможно, перераспределялись для «калибровки» Преобразователя. Разразился шум. Это была первая публичная подсказка к более глубокому сговору.

Марина показала узел, который держала: «Согласие нельзя подменить банком данных. Ваши бумажные подписи не заменят древнего ритуала согласия». Старейшина Нау добавил: «Вы отнимаете у людей карты их пути. Вы делаете дороги плоскими. Кто тогда будет нести ответственность, когда новая дорога приведёт к пропасти?»

Слушание завершилось без окончательного решения, но общественное мнение наклонилось: многие сомневались. Элиас вышел с площади, чувствуя не облегчение, а тяжесть — чувство, будто ещё одна строка его карты была стерта: он не мог вспомнить, как выглядел дом, где он играл в детстве с сестрой. Это исчезновение стало ещё одним шрамом: невидимым, но острым. Внутри его руки вновь проступил белый узор.

Глава 12. Расщепление

После слушания камин между старой и новой идеей памяти раскололся шире. Марина приняла решение: она уходит из любой официальной структуры, собирая вокруг себя группу хранителей для практик, которые не допускают манипуляций. Её уход был всерьёз продуман: она организовала поездки по прибрежным общинам, где практиковались ритуалы согласия.

Киран же оказался между двух огней: он хотел понять, кем он на самом деле был — конструкцией или личностью. Он стал чаще посещать архив, слушать «двойные» голоса и пытаться найти в них нить, которую можно было бы отнести к себе. Но отголоски, которые он вызывал, начали выходить в город: маленькие проявления — забытые привычки соседей, лица, которые выглядели не совсем теми, кого они помнили. Люди приходили к Элиасу и жаловались на пустоты в собственном доме — тарелки, которые вдруг перестали стоять на месте, и дети, которые говорили о друзьях, которых никто не помнил.

Лоуренс, чувствуя тёплую прибыль, начал продвигать свои фильтры как дополнение к пилоту Института. Он предлагал «мягкую» версию Преобразователя для тех, кто не хочет радикального вмешательства. Предложение было успешным: люди искали лёгкость и платили.

Элиас почувствовал себя разделённым. Внутри его головы звучало два голоса: один — Марина, которая говорила о неизбежности шрамов; другой — Киран, который хотел доказать, что жизнь можно собрать по кусочкам и дать им смысл. Между ними шёл институт с обещаниями порядка и числами. И ещё — внутри него — пустота, где раньше жили имя сестры и запах её волос.

В последующие дни маленькие отголоски становились всё более заметными: в одном доме женщина начала помнить, что её муж был музыкантом, хотя он никогда не играл; в другом районе люди слышали звон, которого не было в звуковой палитре города. Эти проявления были не всегда опасны, но они показывали, что вмешательство в слои производит вторичные волны: альтернативные версии выстреливают наружу, как искры от недавно пришитого шва.

На горизонте приближалась буря публичных судов, экономических интересов и личных утрат. Элиас понимал, что выборы будут не только между «внести» и «не вносить», но и между сохранением несовершенства и созданием «идеального» порядка ценой утраты множества нитей. Он посмотрел на карту, где метки множились, и записал новый номер флакончика в аккуратный столбик. Шрам на запястье едва заметно побелел от прикосновения.

Глава 13. Отголоски множатся

Город начал слышать себя по‑другому. Первые отголоски, едва заметные, превратились в цепочку: соседние звуки начинали отвечать друг другу чужими голосами, чьи тона не совпадали с лицами, что их произносили. Люди замечали: старые кроны казались слегка накручены на новые ветви, и в окнах появлялись тени, которые не соответствовали конфигурации жилья. В почтовой очереди пенсионерка рассказывала историю о мужчине, которого никто больше не помнил, кроме неё; в другом конце города школьник утверждал, что в его дворе появился другой мальчик, с чьего лица стерли пятно ожога. Такие истории расходились по улицам, как трещины по стеклу.

Элиас встретил одну из таких трещин в доме на окраине: семья обратилась к нему, потому что их отец стал вспоминать жизнь, которой никогда не было. Он пришёл с фотографиями, где на снимках стоял мужчина в военной форме, которого никто в семье не знал. «Он настаивает, что служил в другом регионе, — сказала дочь. — Он объединил два документа и теперь не различает, что из них его». Элиас долго слушал, затем зашёл в пласт и вытащил тонкую сцену: разговор у стола, запах табака, имя, произнесённое как заклинание. Но под слоем ощущался второй пласт — как будто кто‑то допустил двойник события с иным выбором. Отголосок оказался не полупрозрачной проекцией, а живой «веточкой» личности: она тянулась к поверхности и требовала признания.

Киран, работая с Элиасом, стал привлекать отголоски так, как магнит собирает мелкие опилки: они реагировали на его голос. Однажды в лаборатории появилась фигура женщины с улыбкой, которую Элиас помнил по детству и которая была частью исчезнувшей строки в его собственной карте. На миг в комнате повис молчаливый шрам — он понял, что то, что он считал утерянным, начало возвращаться иначе. Женщина говорила слова, которые были похожи на имя, но не совпадали. Во всем этом было одно неудобное открытие: отголоски не просто дополняли память — они претендовали на автономию. Они искали место за фасадом реальности. Они требовали, чтобы с ними считались.

Марина и Старейшина Нау устроили встречу сообществ, чтобы обсудить растущую проблему. На краю зала висела ткань с множественными узлами — каждый новый узел означал новую точку согласия, новый ритуал. Но даже узлы перестали удерживать поток. Число людей, которые приходили с жалобой «мой дом теперь говорит не только моё имя», росло. Рута привела женщину, у которой внезапно сменился вкус на еду — и это было не только про физиологию. Пищевые рефлексы ассоциировались с памятью: если ты отнял у человека кусок его утраты, то у него пропадает и рутина, вокруг которой была выстроена жизнь.

Отголоски начинали требовать форму: они собирались в когорты вокруг мест, где редактирования случались чаще. Это образовало локальные «шрамы‑семьи» — участки города, где множественные альтернативы пересекали живых в неожиданных конфигурациях. На картах эти места выглядели как пятна, где контуры улиц дрожали, словно картограф допустил ошибку. Люди боялись потерять контроль над своей историей; другие, напротив, исследовали новые возможности: «А что если я смогу переписать старую травму так, чтобы получить мягкую память, но с более счастливой жизнью?», — спрашивали они.

В ночи, когда город угасал, Элиас сидел у окна и считал свои флакончики с крошками памяти. В каждом — маленький фрагмент чужой вещи, пережитка, которую он вынул из чьей‑то жизни. Он думал о словах Марине: «Шрамы учат». Но если шрамы теперь рождают вторичные шрамы, кто — и как — должен нести ответственность, когда эти вторичные становятся субъектами? И что значит «согласие», если согласие может прийти уже ко второму уровню этой жизни — от отголоска, который не просил разрешения на рождение?

Эта глава мира не давала простых ответов. Отголоски множились, превращая город в многоголосую ткань, где одна нить начинала жить собственной историей. Это была не только техническая проблема; это было вызовом самому понятия реальности, которая до этого момента казалась единым полотном. Теперь ткань рвалась на несколько направлений, и никто не мог предсказать, какая из них окажется доминантной.

Глава 14. Преобразователь

Пилотная установка Института разместилась в районе с жесткой социальной структурой: там, где люди познакомились с идеей порядка, а не с ценой порядка. «Преобразователь» — массивное сооружение, похожее на старинный церемониальный шатёр из металла и оптических панелей — обещал то, чего так долго хотела власть: предсказуемый коллективный эмоциональный фон. На его внешней стороне висели графики с обещаниями снижения агрессии и роста производительности; в тени здания проводились экскурсии для влиятельных гостей.

Технически Преобразователь работал как многоступенчатый ридер‑редактор: он синхронизировал слои площади, выравнивал их и подавал «усреднённый» вариант памяти, который должен был снизить конфликты. Но ключевое слово — усреднённый. Усреднение уничтожало крайности, то есть и шрамы, и уроки, но оставляло стабильность: предсказать поведение было легче. Пусть инновация обещала социальный выигрыш, цена была в исчезновении уникальных конфликтов, которые формировали культуру.

Пилот начался с торжественного акта. Представители Института пригласили общественность посмотреть на процесс, как если бы показывали спектакль. Люди пришли: те, кто надеялся забыть, и те, кто боялся потерять. Ритуал включал в себя музыкальную вставку, где Музыка была вшита в ритм ридеров. Элиас встал в стороне, чувствуя натяжение, похожее на скрип сшитой ткани. Киран присутствовал и выглядел как живой фрагмент из архива: он улыбался и слушал. На сцене включили прибор. Слой за слоем город становился «вычищенным».

Первый результат был кажущимся чудом: улицы стали спокойнее, люди казались добрее друг к другу; количество жалоб снизилось, и камеры фиксировали падение числа зафиксированных стычек. Но затем начались непредсказуемые эффекты. В одном квартале дом уцелел, но перестал иметь окна по той причине, что в «новой» общей памяти этот дом никогда не имел окон — в «усреднённой» версии не было условий для их появления. Люди просыпались и обнаруживали, что их письма адресованы не тем людям, которых они знали, потому что в новой памяти другие имена выступали как ключи. Контуры улиц поменялись — не в физическом смысле, но в обществе: привычные пути больше не вели к тем, кто раньше их занимал.

Были и странные проявления: на границе пилота вдруг выросла ниша, где люди видели ранее умерших, но не тех, чью память хотели бы вернуть; это были отголоски, собранные в плотное облако, требующее места. Они были неагрессивны, но настойчивы. Киран стал посещать пилот чаще: он говорил, что чувствует, как множество нитей конкурентно тянутся к поверхности. Его глаза светились, но в его улыбке проскакивало иное: удовлетворение от того, что его «вернули» в мир, где можно наблюдать, как память трансформируется в социальную ткань.

В ночь после запуска Элиас пришёл в одну из квартир пилота, где жила женщина, чья боль должна была быть «смягчена». Её взгляд был туманным; она не могла больше вспомнить окончание фразы, которую произносила все годы. Блоки памяти, заменённые осознанно, создали пустоты, которые Экономика восполнила привычками. Но где исчезло имя? Кто теперь будет нести его значение? Это было то, что никто в мраморных листах института не мог понять: нюанс трагедии не измеряется графом.

Ночью вокруг Преобразователя загорались протесты. Не потому, что все были против технологий, а потому, что город ощущал: кто‑то меняет ткань их жизни. На следующее утро проинститутские аналитики опубликовали цифры — «сокращение происшествий» — и вполне коммерческое сообщение о выгоде пилота. Но внутри сообщества происходил другой процесс: отголоски организовывали вокруг себя микросообщества, которые требовали права на существование. Эти микросообщества были не просто набором воспоминаний — это были живые претенденты на будущее.

Глава 15. Шрам внизу

Предательство пришло тихо, как та самая белая пыль на ладони. Имя, которого Элиас не хотел слышать в связке с институтом, оказалось на визитной карточке, найденной у одного из сотрудников — у Руты. Она носила маску врачевателя и часто работала с жертвами чтения — помогала убирать следы с ладоней и плеч, лечила неврологические боли. Никто не видел в ней агента. Но документы, полученные журналистами, и аккуратная строчка в отчёте Института — все это указывало на то, что Рута поставляла данные о пациентах и о последствиях в обмен на финансирование клиники, где работала её сестра. Мотив — помощь, оправдание — благо. Результат — предательство.

Элиас увидел это как удар в спину. Рута оправдывала себя словами: «Я старалась сохранить жизнь людей. Я брала у института ресурсы, чтобы лечить их иначе». Её голос был наполнен искренностью; она действительно лечила. Но она также подписывала бумаги, давала списки людей, для которых институт затем применял Преобразователь. Элиас не мог сразу осудить её решение: она пыталась спасти своего брата, и правда была запутанной. Но для него предательство было раной — особенно потому, что он сам потерял часть памяти о сестре в предыдущих сессиях, и теперь понимал, что те, кто обещал «исцеление», использовали чужую плату для своей техники калибровки.

В ночь, когда информация всплыла, у Элиаса исчезла ещё одна деталь: не память внешнего события, а точка опоры — картинка, где он и сестра рисуют карту парка. В его голове осталась лишь ощущение, что что‑то важное было вытащено. Это было уже не случайное исчезновение; это казалось целенаправленным: кто‑то использовал его как ресурс, и часть его тепла была отдана в машину. В ответ он почувствовал гнев, медленно разгорающийся в его груди — гнев не на Руту, по крайней мере не только, но на систему, что позволила такой торговле случиться.

Власти вызвали экстренное собрание. Институт заявлял, что все процессы — законны, что в каждом случае были подписи и согласия. Журналисты копались в бумагах и находили пустоты: какие‑то подписи были подделаны, какие‑то согласия — недействительны; кое‑где стояла печать, которую выдавала та же клиника Руты. Сцена превратилась из одной личной драмы в общественную бурю доверия.

Элиас понял: предательство не всегда осознанно зло. Иногда это выбор, сделанный ради близкого человека. Но последствия — системные. Когда человек решает обменять чужую боль ради спасения своего, он настраивает машину, которая учится брать больше, чем обещает дать. И Элиас больше не мог оставаться простым участником: его карта жаждала ответа.

Глава 16. Перепись

Операция, которую назвали «Переписью», была чем‑то большим, чем планом: это был ритуал, предоставленный Институтом как демонстрация способности выровнять наследие целого района. Мероприятие готовили годами: инженеры рисовали модели, социальные аналитики составляли таблицы, а PR‑сектора создавали истории успеха. Для многих жителей пилотного квартала «Перепись» стала обещанием новой жизни — мир без ночных кошмаров, без вечных воспоминаний, что тянут назад.

Элиас получил приглашение участвовать в операции как внешний консультант — эхо прошлого, человек, чей голос в суде ещё имел значение. Он согласился, с условием, что Марина будет иметь доступ к протоколам и что старейшины дадут своё согласие. Институт на первый взгляд принял условия, потому что публичность им была выгодна: показывать диалог с хранителями и специалистами — значит легитимизировать технологию. Но за кулисами шло другое: когда прибор взмыл, он потребовал больше плат, чем предполагалось на бумаге.

День «Переписи» был построен как театральный акт. Сначала была этапность: выравнивание факторов, подготовка к «мягкой ампутации» травмы. Люди подписывали согласия — длинные, юридически сложенные листы — и многие не до конца понимали, что именно они отдают. Ритуал включал восстанавливающую мелодию, чтобы смягчить переход, на практике звучавшую как тонкая вибрация металлокороба. Когда процесс начался, пласт за пластом обновлялся, и кратковременная эйфория охватила людей: тишина внутри домов, меньше слёз, улыбки детей.

Но в тот момент, когда группа инженеров решила «почистить» один из ключевых слоёв — слой, где хранилось коллективное воспоминание о протесте против несправедливости несколько лет назад — что‑то пошло не так. Внутренняя логика памяти оказалась не линейной: сцена борьбы содержала в себе не только травму, но и сжатые уроки и обезопасительные коды, которые помогали общине выстраивать механизмы солидарности. Когда институт решил «усовершенствовать» память, он стер вместе с травмой и защищающие её структуры. Результат — в течение недели участники начали странно терять способность к координации: мелкие общинные проекты, которые раньше решались вместе, вдруг распадались. Люди, которые были активистами, перестали собираться; в их речи появились паузы, где раньше были призывы.

В то же время отголоски — те самые вторичные версии — воспользовались вакуумом. Они не были злыми, но им захотелось занимать нишу. Они начали воспроизводить старые протестные сцены, не как воспоминание, а как предложение: они просигнализировали обществу альтернативные варианты развития событий. Это ввергло квартал в состояние двойственности. Кто‑то говорил, что теперь жить легче; кто‑то понимал, что лишился основы, на которой держались солидарности.

Элиас стоял посреди опустевшей площади и чувствовал, как внутри него бушует голод — голод вернуть то, что было похищено. Он понимал, что институт не просто удалял боль; он сооружал новую форму власти над памятью. И в глубине томилась ещё одна мысль — страшная и личная: в хаосе этой операции там, где были взяты ставки на «плату», он потерял ещё один узел воспоминаний о сестре. И теперь в его карте оставался огромный пустой участок, который требовал, чтобы кто‑то пришил новый шов.

Глава 17. Резонанс обрывается

Последствия «Переписи» были многослойны и пошли далеко за пределы пилота. В городе сработали механические приборы и человеческие нервы: отголоски организовали свои собственные сети, сообщества распались, а некоторые люди стали чувствовать себя так, будто жили в двух жизнях сразу. Бизнесы, зависевшие от общинных связей, пошли на убыль; культурные практики, которые обогащали город уникальным ритмом, затоптались усреднением.

Институт пытался минимизировать ущерб. Они публиковали отчёты, выкладывали данные о снижении «тревожных инцидентов». Но внутри их лабораторий появилось иное: они заметили, что у некоторых ридеров исчезают фрагменты их собственной биографии намного интенсивнее, чем раньше. Те самые «невроплаты» стали масштабироваться — и никто не дал удовлетворительного объяснения причин. В отчётах они говорили о «непредвиденных результатах».

Киран превращался из дара в риск: его способность притягивать отголоски делала его «антенной» для всех несовмещённых вариантов. Когда резонанс усиливался, эти отголоски начинали требовать права на тело — не в буквальном смысле, а как бы просили общество признать их автономию. Произошли первые эпизоды, когда отголосок примыкал к реальному человеку и начал вести себя как некое второе «я»: супруги спорили с небольшими тенями, дети начинали идентифицировать друзей отголосков. Эти сцены были одновременно трогательны и пугающи: перед людьми вставал вопрос о границах личности.

К кризису добавилась ещё одна реальность: политические силы увидели шанс. Контролируемое выравнивание памяти — инструмент власти. Группы, поддерживающие порядок, лоббировали расширение Преобразователя; оппозиционные центры требовали запрета. В этом движении институт втянулся в игру, где слово «безопасность» использовалось везде, а слово «свобода» — всё реже.

Элиас переживал падение как внутреннее: у него на ладони проступали старые белые узоры, в голове — пустые места. Он чувствовал, что резонанс обрывается — не только на улице, но и в себе. Марина и старейшины собирали информацию для возможности спасения. Рута закрылась в клинике, оправдываясь медицинской необходимостью. А Киран однажды тихо сказал: «Если мы не дадим им право быть, они сами возьмут жильё». Его голос был спокойным, но в нём упрек — упрек обществу, которое не смогло признать, что память живёт в сотнях форм.

Глава 18. Собрание Хранителей

Когда надежды на институциональную саморегуляцию рухнули, Марина призвала к собранию хранителей. Это было не архитектурное собрание, а ритуал: они собирались там, где земля была тонкой и позволяла слышать глубже, где архивы укладывались до уровня корней деревьев. На площадке собрались представители общин, мастера швов, ученые, и те, кто был уязвлён — люди, чьи воспоминания были деформированы. В центре — ткань памяти, разрезанная на полосы, каждая с меткой — «что было удалено» и «что сохранилось».

Марина вела собрание с уверенностью человека, который видел последствия и не собирался их повторять. Она говорила о починке, но её речь была не только технической: это был урок этики действия. «Память — не только то, что мы храним, — говорила она. — Она учит нас, кто мы есть. Мы не можем лечить всех, если платим собственным забвением. Но мы можем научить людей ухаживать за узлами, чтобы они не распускались».

На собрании обсуждали ритуалы обмена: можно ли вернуть утраченное, если кто‑то согласится на осознанную потерю чего‑то другого? Это была неприятная мысль. Ритуал подразумевал бы сознательную ампутацию части личной истории в обмен на восстановление общественного узла. Марина предлагала альтернативу: коллективные сцепления — ритуалы, в которых община сохраняет воспоминание в форме ритмов и привычек, не давая одной структуре монополизировать память. Старейшина Нау говорил о швах, которые нельзя распарывать без общественного согласия: «Каждый узел — это договор», — говорил он.

Киран пришёл с собственным предложением, неожиданным и опасным: использовать его как «мост» для диалога с отголосками. Он утверждал, что сможет провести их через личные сети, привязать к определённым местам и дать им форму, которая не будет конкурировать с живыми. «Они не хотят причинять вред», — сказал он, — «они хотят быть услышанными. Если мы дадим им пространство, они уступят». Это предложение обсуждали долго: идея внедрить отголоски в культуру как отдельных акторов была спорной. Некоторые увидели в этом шанс принять новых соседей; другие — угрозу расширения конфликта.

Марина настояла на следующем: любой план должен начинаться с признания неврологической платы и её документирования. Не секрет, что институт использовал утраты ридеров в своих протоколах, но теперь требовалось знать масштаб: кто и что отдал в обмен на «исцеление». Собрание создало комиссию, в которую вошли хранители, независимые врачи и юристы. Их задача — выяснить, возможно ли «пересадить» утраченное, и какой ценой.

В тот же вечер, когда собрание разошлось, Элиас остался, держась за краешек ткани памяти. Он ощупал пустоты в своей карте и почувствовал вес ответственности. Он знал: раны можно лечить по‑разному — гипертрофированной хирургией или осторожной перевязкой. Выбор стоял перед ним и перед всем городом: отпустить ли память, чтобы обеспечить порядок, или позволить шуму прошлого оставаться, с его болью и уроками.

Киран подошёл к нему и положил ладонь на его запястье, где белый узор едва мерцал. «Я могу помочь», — сказал он. «Но цена будет высокой». Элиас посмотрел на него и впервые за долгое время почувствовал, что у него есть не только долг, но и инструмент. Внутри его горела мысль: можно ли соединить отголоски с тканью общества так, чтобы никто больше не платил своей памятью за чужое облегчение?

Ответ на это должен был прийти через действия. Собрание открыло новую главу: вместо борьбы одной силы против другой они попытались выстроить архипелаг решений — локальных, согласованных, культурно обоснованных. Это был первый шаг навстречу тому, чтобы признать: память — не товар, и её коррекция требует не только технологий, но и долгих, медленных ритуалов.

Глава 19. Цена Истины

Ночь перед решающим голосованием была безлунной и густой, как мокрый песок. На площади, где недели назад шли слушания, уже стояли временные скамьи и пульты для голосования; чёрные кабины, похожие на маленькие святилища, напоминали, что современная демократия может быть устроена как просто — и так же просто разрушена. По всему городу развесили объявления: «Голосуем за Пилот», «Хранители — за согласие», «Выберем путь». Люди пришли, потому что у каждого в этом городе была своя цена, и все чувствовали её на своих ладонях.

Элиас почти не спал. Его карта лежала на столе, около неё — флакончики с крошками памяти, аккуратно пронумерованные, как тома старой библиотеки. В каждом — следы рук, которых он касался. Он провёл пальцем по белому шраму на запястье и подумал о том, что утратил. Пустота в памяти о сестре была не просто болезненным пятном: это был компас, который мигал непонятно, когда надо было выбирать направление.

Киран приходил и уходил, как ветер между полями. Он говорил, что отголоски организовались: у них есть представителя, у них есть устремление. Вчера одна из таких фигур — женщина с тонким голосом, чей силуэт раньше мелькал в архивах — пришла к нему ночью и попросила: «Дайте нам имя. Если вы не хотите нас, не делайте нас».

Эта фраза звучала внутри Элиаса долго. Имя — это контракт. Без имени нет права. И когда общество спорит о праве на прошлое, оно одновременно спорит о праве высказываться.

Марина, как всегда, оставалась тверда. Она призывала к осторожности и не‑тоталитарным решениям. «Мы можем признать отголоски как граждан памяти, — говорила она вечером, — дать им статус, который не позволит институту вычитать их по заказу. Мы можем разработать ритуалы и юридические рамки. Но всё это потребует жертвы: либо каждый, кто хочет вернуть кого‑то, подписывает публичную цену, либо кто‑то платит за всех».

Это звучало как старая торговая формула, но в её словах было ядро: цена — это не только структура системы, но и человеческая мера. Кто-то должен понять, что отчёт о прекращении боли не бесплатен.

На следующее утро в центре зала был приготовлен «мост» — физический и символический. Институт, под давлением общественности и подсказок хранителей, согласился на эксперимент: объединить институциональные рамки с ритуалами. Проект получил аккуратное название «Архивный Континуум»: отголоскам дают юридическое признание, но при условии, что они найдут якорь в сообществе — человека, который добровольно согласится стать «узлом» для их существования. Этот узел должен был пойти на сознательную плату: отдать часть своей биографии в обмен на то, чтобы отголоски могли жить без угрозы удаления.

Именно тогда на сковороде общественного диалога прозвучало имя Элиаса. Его вызвали публично и предложили сделать то, о чём он не думал: стать узлом.

В то мгновение он понял, что цена истины стала личной. Он знал цену на языке карт и швов: если он отпустит свою память — особенно те несколько последних образов сестры — он сможет создать узел, который примирит отголоски и общество. Но он также понимал, что отдаёт собой право на собственную северную звезду. Это был выбор между личной историей и коллективным правом на существование множества лиц.

Воспоминание

Она держала карандаш так, будто весь мир был линией, которую можно было перерисовать. Я смотрел на её запястье, где был шрам от неудачной брошюры. Она смеясь сказала: «Если потеряешь одну линию, дорисуешь другую». Я запомнил слово «дорисуй». Но теперь я помню лишь, что слово было важным.

Решение требовало не войны, а согласия. Элиас взял карту, шнур и флакон с тёмным стеклом — тем, где, по его чувствам, мог быть заключён последний образ сестры. Киран положил ему руку на плечо и сказал: «Твоя потеря станет нашим домом. Это не мало».

Они пришли к Марине, к старейшинам и к тем, кто представлял отголоски. В зале говорили: одни — в надежде, другие — в страхе. Когда предложили голосовать, город ждал ответа от Элиаса. Он встал, заглянул в глаза тем, кого любил, и в глаза тех, кого ненавидел по необходимости: людей в институтских пиджаках.

«Я согласен, — сказал он тихо, — но на условиях. Пусть это будет не просто акт, а ритуал, который учит, а не прячет. Пусть мы дадим отголоскам правду, и взамен я отдам ту маленькую часть, которую храню о сестре. Но это не будет дозволением Институту делать то, что они хотят. Это будет рамка: любой, кто хочет общую память, должен прийти и отдать свой узел в этот ковчег».

Собрание было ошеломленно. Для многих это казалось самопожертвованием, для других — предвиденным шагом человека, который устал жить как ломтик чужих историй. Разговоры шли всю ночь; наконец, было решено: операция состоится, и она будет публичной, как предложение дружбы между слоями прошлого и будущего.

Глава 20. Испытание

Испытание было организовано с театральной тщательностью. Площадь была окружена прозрачными экранами, через которые можно было наблюдать процесс. Элиас стоял в центре, рядом — Киран, Марина и Старейшина Нау; с другой стороны — представители института и комиссия из юридических и культурных экспертов. Отголоски были рядом — не весомые, а присутствующие, как запах или предчувствие; они приходили и уходили, шепча фрагменты имен.

Процедура называлась «Шов Памяти»: инструмент формировал в теле узел — сочетание нейроплатформы и ритуального узла ткани, вышитой красками и нитями, в которые включались голоса сообщества. Часть памяти, которую отдавал узел, не уничтожалась в буквальном смысле; она конвертировалась в слои, которые могли поддерживать отголоски как автономных акторов, коренящихся в общественной ткани. Но плата была реальна: отдающий терял возможность вспомнить свои жертвы так же, как раньше. Его внутренний компас мог исказиться навсегда.

Когда начался ритуал, прибор завыл низко, как натянутая струна, и ткань на столе засияла. Киран держал руку Элиаса; тот чувствовал, как привычные запахи и звуки сходятся в центре головы, как узлы в его груди начинают разрываться. Внутри развернулась сцена — обрывки детства: парк, смех, её рука, которая держала карандаш. Он видел их ярко, и одновременно ощущал, что нужно отпустить их в поток. Он увидел так же женщину из архива — ту, что часто появлялась в его чтениях и чья улыбка была похожа на улыбку сестры; его разум заметил закономерность: это была не просто память, а отголосок, от части исходной личности его сестры, сохранённой некогда ритуалом хранителей.

Это знание ударило по нему сильнее: существовала вероятность, что сестра никогда не была полностью утеряна. Кусочек её остался в пластах, оформленный в порядке, который институт затем использовал для восстановления других. Если он отдаст то, что осталось, он может не просто создать дом для отголосков — он может позволить тому, что осталось от её образа, обрести голос и имя. Это было одновременно утешением и язвой.

Операция включала голосование: люди голосовали, давали согласие на создание статуса отголосков. Параллельно Элиас чувствовал, как ткань внутри его головы потягивается. Он видел то, что никогда не думал увидеть — свою сестру в другой реальности, стоящую на краю пластов и смотрящую на мир с любопытством. Её глаза были не пустые: в них было решение жить и ощутить мир по‑новому.

И тогда раздался другой звук — не ритм прибора, а голос, доносившийся из ниоткуда и говоривший имя, которое он не слышал много лет. Это был её голос — не до конца телесный, но ясный как звон: она сказала коротко, как бы подмигнув: «Не держи меня только в себе».

Это было ключевое мгновение. Элиас понял, что, отдавая часть своих воспоминаний, он отдаёт и то, что, быть может, держало её в месте между жизнями и слоями. Он мог дать ей пространство — не телесное, но имя и право. В этом была цена истины, и она казалась не такой уж высокой.

Процесс завершился. Публичность наблюдала за тем, как Элиас улыбнулся, будто принимая неизбежное. После ритуала его память заметно изменилась: он видел меньше деталей об их детстве, но чувствовал присутствие — не пустоту, а осознанную форму.

Отголоски получили статус: они были признаны как субъекты с правом на участие в городском дискурсе и с возможностью иметь «якоря» — люди, соглашающиеся разделить их бытие. Институт объявил этот результат победой цивилизации: «Мы нашли путь к синтезу», — говорили они.

Но радость была с оттенком горечи. На следующий день выяснилось, что реакция была не одинаковой: некоторые жители, чьи исторические узлы были изменены, почувствовали себя лучше; другие — пустыми. В школах началась дискуссия о том, чему учить детей: переписанной истории или старым шрамам? Ответа однозначного не было. И где‑то в глубинах архивов, Новая Система уже считала, сколько ещё узлов можно предложить за тех или иных условий.

Глава 21. Операция

После публичного согласия началась «Операция» — практическое внедрение Архивного Континуума. Комиссия, в которую вошли хранители, врачи, юристы и представители отголосков, разработала протоколы: кто может стать якорем, какие права получат отголоски, какие гарантии будут у людей, готовых платить своей памятью. Это была тонкая архитектура, гибрид нейротехники и ритуального права.

Элиас стал одним из первых «якорей». Его сознание работало иначе: он всё ещё мог читать слои, но с новой чувствительностью. Отголоски, к которым он был привязан, стали приходить в город открыто: они работали как соавторы театральных постановок, делились рецептами, рассказывали истории, которые не обязательно совпадали с официальной линией. Киран выступил как медиатор: он помогал переводить их язык на язык повседневности.

Но неизвестность не исчезла. Когда Элиас подключился к одному из центральных слоёв, чтобы помочь «построить дом» для отголосков, происходило нечто неожиданное. Ткань памяти, которую он собирал, имела «защитные» механизмы — тонкие узлы, которые активировались при попытке консервации «вынутого» фрагмента. Эти узлы, по сути, были выражением коллективного сопротивления против посягательства на права памяти. Они включили в процесс ранние записи: казалось, пласт использовал архетипы и альтернативы, чтобы защититься. Результат был двояким: отголоски получили свой голос и пространство, но при этом снялись некоторые слои, которые меняли текущую реальность: маленькие привычки людей сместились; письма приходили с другими датами; исторические здания внезапно получили дополнительные таблички в архивах, которые рассказывали о вариантах событий.

И тут случился поворот, которого никто не ожидал. Во время рутинной операции программисты Института обнаружили, что часть данных, используемых для «воскрешения» некоторых фигур — включая Киранa — носила следы одного и того же источника: слоя, который не был зарегистрирован ранее. Этот слой, как показали дальнейшие исследования, происходил из локальной ритуальной практики, где, много лет назад, сестру Элиаса очень осторожно «сохранили» в пластах при помощи узлов сообщества. Неожиданный вывод: то, что институт называл «архивом общих переживаний», частично опиралось на священную, локальную кладь. Более того — кусочек сестры, который оставался, каким‑то образом стал частью других реставраций: он мог быть тем фрагментом, который давал тем, кто его использовал, право казаться живыми.

Это открытие стало громовым. Для Элиаса оно имело двойное звучание: как подтверждение того, что сестра отчасти не умерла, и как обвинение — его воспоминания использовались без согласия. Сейчас вопрос был иной: вернуть ли то, что было унесено, и кому это будет принадлежать? Институт воздержался от публичного признания — слишком много было поставлено на карту. Но голос старейшины Нау прозвучал прямо: «Если вы пользовались священным запасом нашего народа, вы обязаны вернуть нам его и извиниться. Это не вопрос техники — это вопрос уважения».

Конфликт обострился. Некоторые отголоски, почувствовав себя ныне «легитимизированными», потребовали автономии — право голосовать, иметь жилища, участвовать в городской экономике. Другие, особенно те, кто потерял в «Переписи» средства общения и общинные механики, требовали реставрации, невзирая на цену. Политика и экономика перегнали эти требования в публичное поле. Институт, который думал, что регуляция даст им контроль, оказался перед необходимостью принести извинения и восстановить утраченное.

Элиас стоял лицом к лицу с выбором: он мог требовать, чтобы институт компенсировал использование локальных пластов и восстановил часть оригинальных связей. Или он мог согласиться на компромисс: оставить часть регенераций в социальном поле, но сделать их прозрачными и подотчётными. Выбор был политическим и личным.

Он выбрал компромисс. Вместе с Мариной он потребовал публичного соглашения: Институт признаёт использование локальных пластов, финансирует программы восстановления уязвимых общин, и принимает внести изменения в процедуру согласия. Взамен хранители соглашаются на систему якорей и на включение отголосков в общественную ткань с правами и ограничениями. Это был не идеал, но это была реальность, которую могли прожить.

Цена была высока: многие восстановленные узлы требовали жертв. Рута, чьё имя всплывало в документах, публично извинилась и ушла из клиники. Её сестра получила лечение; Рута же добровольно согласилась на программу реституции — в её памяти оставили пустую строку, которая служила напоминанием. Это не было каранием, скорее демонстрацией того, что искупление иногда требует потери.

И в это же время Элиас заметил, что, отдавая то, что он отдал, он потерял не только детали сестры, но и часть собственного принципа «святости боли». В обмен он получил — странное, но настоящее — чувство лёгкой свободы: мир, вокруг которого он долго ходил, стал чуть более общим, чуть менее его личным собственностью. В этом была его награда и его утрата.

Глава 22. Отзвуки

Прошло год. Город изменился, но не так, как ожидали пропагандисты Института. «Преобразователь» остался, но его применение строго ограничили; Архивный Континуум стал официальной инстанцией, где отголоски находили пространство, а люди — юридическую защиту. Киран стал фигурой публичного доверия: он руководил советом представителей отголосков и людей‑якорей. Его роль была сложна: он переводчик, медиатор и символ новой реальности. Его улыбка теперь не казалась искусственной, скорее — усталой от долгой работы по созданию нового языка.

Жизнь приобрела новый темп. В кварталах, где раньше шла «Перепись», появились мастерские, где отголоски и люди вместе вели уроки ремесла и рассказывали истории, которые нельзя было уместить в одну линию. Дети слушали и не делили истории на «наши» и «их». В школах ввели предметы по «множественной памяти» — способ научить новое поколение уважать различие и хранить узлы.

Но шрамы остались. Те, кто отдал много, по‑прежнему чувствовали пустоту. Элиас иногда гулял по парку и искал образ сестры в ветках деревьев, в смехе играющих детей, в отражении на воде. Он не мог вспомнить, как выглядел её воротник в тот вечер, но ощущал её присутствие иначе: как посыл — пусть частями, пусть неполно — и это позволяло ему быть живым и действовать. Он понимал, что память — не только то, что у тебя внутри, но и то, что находится в пространстве между людьми.

Воспоминание

Мы пришили к куску ткани небольшую бирку. Я думал тогда, что всё это бессмысленно. Но бирка согрела пальцы. Я до сих пор помню эту теплоту, не помню слова, но помню, что оно было важно.

Институт был реформирован. Часть его лабораторий закрыли; вместо них открылись общественные архивы, где люди могли самостоятельно загружать свои слои и получать помощь в чтении и уходе за ними. Законодательные акты защищали отголоски и людей, но оставляли за обществом право выбора.

Рута уехала из города и открыла маленькую клинику в прибрежной общине; её имя больше не звучало в заголовках, но она жила с чувством плоти и ответственности. Марина вернулась к практике с хранителями, обучая молодых ридеров не только технике, но и торжественному искусству спрашивать. Старейшина Нау стал частью консультативного совета; его голос сохранял ту самую тканевую мудрость, о которой говорили месяцы назад.

Киран однажды пригласил Элиаса на берег, где песок песнями помнил шаги людей. Там была небольшая площадка, где отголоски рассказывали свои истории вслух, и люди слушали. Он посадил Элиаса рядом и положил на стол тонкую ткань — ту самую, с которой они работали год назад. В центре лежала маленькая бирка — пустая, но аккуратно прошитая.

«Мы сделали это», — сказал Киран. «Не идеально. Но мы дали им голос».

Элиас посмотрел на волны, шуршащие как швы. Он почувствовал, что в его ладони белый узор держится, не так ярко, но устойчиво. «Иногда», — сказал он, — «я слышу её смех в другом ритме. И это не плохо».

Киран улыбнулся и сказал тихо: «Она учит нас быть новыми людьми. Не теми, кто помнит всё, а теми, кто принимает злощивость и радость вместе». Их разговор был тёплым и осторожным, как шов между двумя старыми полотнами. Они молча смотрели на залитое солнышком море.

Эпилог

Годы шли, и город стал иначе думать о своих шрамах. Иногда люди приходили и накладывали новые узлы на ткань памяти, и эти узлы не резали, а учили. Появились песни, которые не рассказывали о «бывшем» и «новом», а пели о том, как жить одновременно с обоими. Отголоски и люди вместе проводили утренние циркуляции — практики памяти, где все говорили правду о том, что было и как оно теперь звучит.

Элиас стал меньше читать чужие слои и больше учился складывать узлы в публичных церемониях. Его карта лежала на столе, покрытая пометками, теперь украшенная новыми символами — не только о потерях, но и о встречах. По вечерам он открывал флакончик с крошками и, не пытаясь их упорядочить, позволял им лежать в беспорядке. Иногда он доставал ту старую бирку, гладил её краешек и улыбался. В нём не было прежнего фанатизма — был прежний долг и, что важнее, умение отпустить.

Где‑то в другом слое, в одной из нитей, была она — не в полном теле, но в смехе, который иногда пересекал город. В те дни, когда по ветру шёл её голос, люди останавливались и слушали. И были те, кто говорил, что память теперь стала больше похожей на арену, где идёт диалог, а не на музей, где вещи хранятся в стекле. Элиас согласился с этим, потому что знал цену разговора и цену тишины.

В конце концов, город сохранил не столько прошлое, сколько способность жить с ним — учиться из шрамов, защищать узлы и признавать, что иногда цена истины измеряется не графиком, а открытой рукой, готовой дать и принять. На его карте появился новый символ — небольшой круг, в который вплетена ладонь. Он повесил карту над столом и, глядя на неё, иногда повторял слова сестры, которые теперь слышал не так остро, но которые стали для него способом: «Дорисуй».

Добавить комментарий